マネジメントサイクルとは?PDCAを軸に管理の仕組みと5つの機能をわかりやすく解説

⇒【マンガでわかる】「360度評価」のメリットやデメリット、失敗しないための導入方法が詳しく学べる資料を1分でダウンロード

マネジメントサイクルとは、組織やチームの成果を継続的に高めるための「管理の仕組み」を体系化した考え方です。

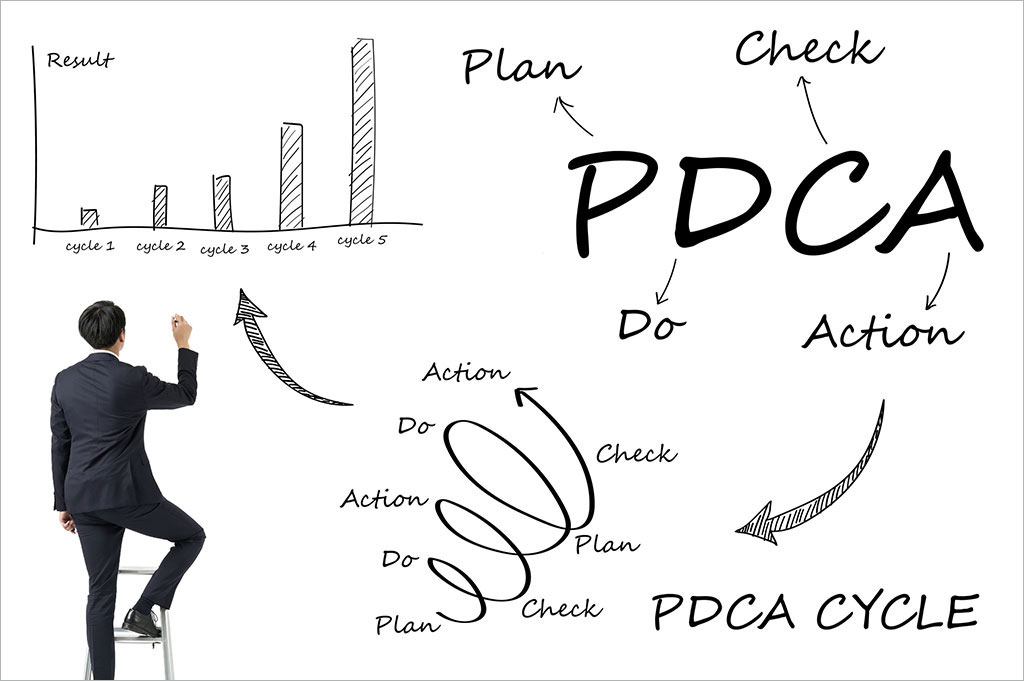

中でも代表的なPDCAサイクルは、業務改善や人材育成、組織運営の土台として欠かせません。

本記事では、マネジメントサイクルの5つの基本機能(計画・組織化・指令・統制・調整)を軸に、

PDCAとの関係や実践ポイントをわかりやすく解説します。

管理職・人事担当者・リーダー層が実務で活かせる内容です。

目次

マネジメントサイクルとは?

マネジメントサイクルとは、作業・仕事を効率的に進めるための手順を管理するための仕組みを指します。

企業では、立てた目標や目的の達成に向けての行動を、計画や実際の行動、行動への評価、改善点の洗い出し、改善といった一連の流れを行動サイクル化して、社員に共有するケースが多く見られます。

この中に、人材、環境や整備、資金などを効果的に投じるためのプランも含まれる場合もあり、資産の有効活用のためにも重用されることも多いようです。

高い回答回収率、自動グラフ化機能による課題解決への即効性が期待できます。

- 目的に合わせたセミオーダーメイド設計

- 専任スタッフのサポートでとにかくカンタン手間いらず!

- 企業の持続的成長を目的とした改善サイクルを実現

マネジメントサイクルを活用したISMSとは?

ISMSとはInformation Security Management Systemの頭文字をとったものです。

情報セキュリティを管理する仕組みのことで、代表的なマネジメントサイクルのPDCAサイクルの考え方が組み込まれており、ISO/IEC27001をはじめとするISO規格がそもそもPDCAサイクルに沿った構成になっています。

このような規格の構成にも関わっている管理の手法のため、マネジメントサイクルは注目すべきものと言えます。

⇒初めての360度評価導入でも安心!専任担当のサポートでカンタン導入・運用~改善も手間いらず。

マネジメントサイクルの代表的なものは?

ここでは、代表的なマネジメントサイクルを紹介します。

PDCAサイクル

最も有名で活用されているマネジメントサイクルといえるのが「PDSAサイクル」です。

P・・・Plan(計画)

問題の整理や現状の把握から、目標設定と目標達成のための計画を立てます。

D・・・Do(実行)

計画に基づいて実際に業務・運用を行います。

C・・・Check(評価)

計画が実際に行われ、効率的に、または目標に対し有効に働いていたかを評価します。

A・・・Act(改善)

評価の結果より、改善点をさらに洗い出し、新たに計画に組み込んで実行へ繋げます。

この4つを順に回転させるように工程を回していきますが、短期間でサイクルを回していく特徴があるため、特に業務効率への効果が期待して活用されます。

しかし、「計画内容が非現実的なものが入るとその後のサイクルが回りにくくなる」「4つの過程にこだわりすぎると目の前のすぐに対処すべきことや、機会を見過ごしてしまう可能性がある」など問題もあります。

最も有名なマネジメントサイクルだけに、見切りでスタートしてしまい、行き詰まってしまう失敗をしないように、現状の正しい分析とより細分化、具象化された表現で、作業・業務を見ていくことが必要です。

OODAループ

O・・・Observe(観察)

O・・・Orient(仮説構築)

D・・・Decide(意思決定)

A・・・Act(実行)

この4つのステップから成るのがOODAループです。

PDCAサイクルが業務の効率化に向けて導入されるのに対し、OODAループは「意思決定」を目的としています。

目標・目的を果たすために現状を見つめ、最善の判断は何かを検討し、決定の上、実行に移る、という流れです。

新規事業の立ち上げや新たな部署・部門設立の際などに、発生する課題に対して組み込まれることが会社運営では多くなります。

そのため、状況によっては決済権を持つ上層部、経営層を巻き込んでの取り組みを考える必要もあります。

PDSサイクル

P・・・Plan(計画)

D・・・Do(実行)

S・・・See(評価・見直し)

こちらはPDCAサイクルのCheck(評価)とAct(改善)がSee(評価・見直し)と集約されています。

短期的な目標や小さな業務・作業に適した手法といえます。

注意点はPDCAサイクル同様に具体的、実際的な計画内容でないと機能不全となってしまう点です。

CAPDサイクル

C・・・Check(評価)

A・・・Act(改善)

P・・・Plan(計画・目標)

D・・・Do(実行)

計画を最初に立てるPDCAに対し、PDCAの3番目に位置するCheckによる評価・分析、計画の前にAct(改善)を行うことで、懸念材料を取り除き、土台を整えることからスタートするのがCAPDです。

すでに取り組んだことのある業務や取り組み、過去の経験、記録が活かせるものには、スピーディに過程が進み有効といえます。

初めての取り組みであっても、まず、現状を正しく把握し、その中での問題点・課題点の洗い出しとその改善のための行動のステップがわかるので、実行する際のリスクを軽減させる効果も期待できます。

PDRサイクル

P・・・Preparation(準備)

D・・・Do(実行)

R・・・Review(評価)

PDRサイクルは「プレップ・ドゥ・レビュー」とも呼ばれます。

準備→行動→評価という流れで仮説検証を行っていく方法です。

PDCAサイクルの場合は4つのステップを踏んでいくため、一つひとつのサイクルに時間がかかる、状況に合わせての柔軟性に欠けるという部分が進捗のボトルネックとなりやすくなります。

しかし、PDRサイクルの場合は、テスト勉強→テスト受験→成績評価・先生からの指導などといった、多くの人が学生時代の定期試験から慣れている馴染みのあるステップを踏んでいくので、シンプルでかつ、行動に取り入れやすい面が魅力になります。

マネジメントサイクルの前に押さえておきたい管理の5機能

マネジメントサイクルを正しく理解するためには、まず「管理(マネジメント)」の本質を知ることが重要です。

経営管理の父と呼ばれるアンリ・ファヨール(Henri Fayol)は、組織の成果は偶然ではなく「管理的活動」によって生まれると提唱しました。

彼が示した管理の5機能(計画・組織化・指令・統制・調整)は、現代のマネジメント理論やPDCAサイクルの土台にもなっています。

ここでは、各機能の役割と、ビジネス実務での活かし方をわかりやすく解説します。

計画― ゴールから逆算して行動を設計する

「計画(Planning)」は、組織運営の出発点です。

目標を設定し、現状とのギャップを分析したうえで、達成のための手段・スケジュール・優先順位を明確にします。

この段階で重要なのは、「誰が」「いつまでに」「どの水準で」成果を出すのかを定量化すること。

計画が曖昧なままでは、どれほど努力しても成果の再現性は生まれません。

たとえば人事部門であれば、離職率5%改善や研修満足度80%達成など、具体的な数値目標を設定することが効果的です。

組織化― 目的達成のためにリソースを最適配置する

「組織化(Organizing)」は、計画を実現するために必要な人・物・資金・情報などの経営資源を整理し、最適な形に配置することです。

適切な役割分担や権限の明確化ができていない組織では、意思決定が遅れ、チームが機能不全に陥ります。

現代では「情報(データ)」も重要な資源の1つとされ、組織構造のデジタル化・情報共有の設計も組織化の一部です。

指令― メンバーを動かすコミュニケーションの力

「指令(Commanding)」は、計画を実行に移すために必要な「伝達と動機づけ」のプロセスです。

単に命令するのではなく、目的や意図を共有し、納得感をもって行動を促すことが求められます。

心理的安全性を保ちながら方向性を示すリーダーシップが不可欠です。

近年では、1on1やコーチングを取り入れて部下の主体性を引き出すマネジメントが効果的とされています。

関連記事:1on1で伝えるフィードバックの基本と実践ポイント

統制― 計画と実績のギャップを分析し改善する

「統制(Controlling)」は、計画と実績を照らし合わせ、進捗をモニタリングするプロセスです。

目的は“監視”ではなく、“改善”。

数値データや定性評価をもとに、達成度を可視化し、軌道修正を行います。

この段階ではKPI管理・定期レビューなどが有効なツールです。

統制を適切に行うことで、組織全体のパフォーマンスを持続的に高められます。

調整― 組織を一つの方向に整える最終プロセス

「調整(Coordinating)」は、組織全体の活動を整合させる機能です。

部署間の連携ミスや情報の断絶を防ぎ、共通のゴールに向けて全員が同じ方向を向くように導きます。

調整は単なるスケジュール管理ではなく、価値観の共有・文化の醸成にまで及びます。

リーダーは、会議体や報告フローを整備しながら、“個人の最適”より“組織の最適”を重視した意思決定を行うことが重要です。

ファヨールの提唱した「管理の5機能」は、100年以上経った現在でも普遍的なマネジメントの原理です。

これらを意識的に実践することで、マネジメントサイクル(PDCA・OODAなど)の精度が高まり、

組織の成長を支える“再現性ある管理”が可能になります。

⇒初めての360度評価導入でも安心!専任担当のサポートでカンタン導入・運用~改善も手間いらず。

マネジメントサイクルの身近な例は教育との関係

実は、多くの人が幼い頃よりマネジメントサイクルに接しています。

それが小中高での学校教育です。

小学生の場合は、授業で学習し、単元が終わるとテストで確認。

中高生の場合は、授業で学習したものについてを定期試験で確認。

このプロセスの中に家庭での学習習慣のために宿題や、授業への理解を早めるための予習があります。

確認後の検証や改善などは個々に委ねられてしまいがちですが、形式は多くの人が学校時代に長く続けていますので、マネジメントサイクルを受け入れられない、ということは多くの人には当てはまらないと言えます。

マネジメントサイクルの事例

マネジメントサイクルの活用事例として以下の3つを紹介します。

・無印良品(MUJIGRAM)

・青山学院大学(駅伝)

・SAPIX小学部

「無印良品」の「MUJIGRAM」を耳にした人は多いのではないでしょうか?

従業員に共通したマニュアルを各店舗に配備し、サービスの質を徹底して均質化するために取り組み、現場で起きた事象を元に、改善点などはすぐにマニュアルに反映されていきます。

この繰り返しと積み重ねが企業の発展に貢献しました。

「青山学院大学」の事例は、箱根駅伝で素晴らしい結果を出した陸上競技部の取り組みです。

原晋監督は学生時代から続けた陸上を引退した後は企業の営業職として活躍されました。営業で結果を出してきたプロセスは陸上指導でも活かされました。

目標と期限を明確にし、PDCAサイクルを回すことを徹底。

サイクルを回し続けることで、選手個々の記録を伸ばし、チームを成長と大きな成果へと導きました。

「SAPIX小学部」は毎年、首都圏での中学入試にて男女御三家を中心に難関中学への合格実績トップを続ける学習塾です。

ここでは学習のプログラムに徹底したマネジメントサイクルを導入していることで、教育業界では有名です。

テキストは事前購入ではないため、生徒は予習をせずに授業に参加します。

「授業内で前回の復習テストと新単元の討論式授業→家庭での復習→・・・」を徹底して繰り返し、定期的に大きなテストを設け、一定期間の成果を測りるサイクルを回し続けます。そのために、時間コストであり、成果を阻害する予習をさせないよう授業ごとの教材配布、スパイラル式に複数年にわたって同じ単元を学習できるカリキュラムの細分化、社員の育成と配置を全校舎共通で行うことを徹底しています。

マネジメントサイクルの重要性

マネジメントサイクルはなぜ必要なのでしょうか?

一つはサービスの向上。

小さなステップで業務を回し、評価と改善の繰り返しでサービスはブラッシュアップされ、他の会社との差別化、商品性能やサービスの向上を果たすことができます。

そして、もう一つはメンバーのモチベーションへの働きかけ。

具体的な小さな工程の一つひとつを成功させていくことは、メンバーの成功の小さな喜びの積み重ねとなります。

また、行動の中で発生する小さなエラー、失敗は、検証の対象となり、また、小さなうちで気づかれることが多いため、失敗の主に、大きな傷を与えることなく、失敗やミスへのリカバリー体験の場とすることができます。

これにより、成功の積み重ねが自信を育て、失敗・ミスのリカバリーの体験が有事の際に、事象に向き合う心の耐性を育てますので、新たなことへ挑戦や、失敗が続いても次を試してみようとするモチベーションをも育てます。

⇒万全のセキュリティ・専任担当者の徹底サポートで担当者の負担軽減!年間80万人以上が利用、顧客満足度91.1%の「CBASE 360°」

マネジメントサイクルをうまく回すための注意点

マネジメントサイクルがうまく回らない際の主な原因は、

・目標が素晴らしすぎて実態を掴めない

・評価と改善の時間が取れず、Plan→Doばかりになってしまう。

の二つです。

素晴らしい目標を掲げる会社は多くありますが、それを現実のものとして達成していくためには、より具体的な行動内容に落とし込めていないと難しいものです。

話が壮大すぎてどこから手をつけて良いかわからない、目標達成の要件が不明瞭、などの状況は、具体的な行動へとすべきことを落とし込めないため、サイクルに滞りが発生しやすくなります。

また、時間が取れずに成長・進展が見えにくくなることもあります。これは、最初の計画段階で、振り返り、検証をするための時間を計画に盛り込んでおくことで解決しやすくなります。

しかし、現場のリーダーや上司の心構えも重要で、メンバーに必要な振り返り、検証時間の確保がしやすい環境づくりを心がけましょう。

マネジメントサイクルのまとめ

今回はマネジメントサイクルについて解説しました。

日々、目の前のことに追われていると、ついつい会社としての大きな目標、目的を見失いがちです。

それを回避し、全体が目標へと近づくためにとても有効な手段ですので、活用してみてはいかがでしょうか。

「CBASE 360°」は、株式会社シーベースが提供するHRクラウドシステムです。経営を導く戦略人事を目指す人事向けのお役立ち情報をコラムでご紹介します。

![[記事内]サイド上部バナー(5分でわかる)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/cbase360_banner576x480.png)

![[記事内]サイドバナー(マンガ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_manga.png)

![[記事内]サイドバナー(導入事例)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_case.png)

![[記事内]サイドバナー(FAQ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/bnr_FAQ.png)

![[記事横]サイドバナー(よくある不安)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/e41db64088c81dc2b01f6f18514229af.png)

![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:管理職育成)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f103c8bbce2fadd324a0c8d3d3ac120a.png)

![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ハラスメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/adf40fb044dc7223f6a77290b1efd5cd.png)

![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:評価制度の見直し)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/321f1a42ffe5917a57116bcaebe22a2a-1.png)

![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:離職防止)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/9fcf1dc0ac4bd1baccfa620cbd153ed2-1.png)

![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:エンゲージメント)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/c9e6bc632d13159f8823cbe753512d11.png)

![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:理念浸透)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f7d4e2070cebbb09bf70d724631a844a.png)

![[記事内]サイド下部バナー(ホワイトペーパー:次世代リーダー)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/2da0e900b4589c6d2ee5737a841d5a9e.png)

![[記事内]サイドバナー(ホワイトペーパー:ダイバーシティ)](http://www.cbase.co.jp/column/wp-content/uploads/f6330b27ed0e940f37eb9f291bb951a2.png)